Einige kennen die Geschichte nur vom Hörensagen, viele gar nicht: In den letzten Wirren des Zweiten Weltkriegs hielt sich ein Jugendlicher aus Dresden mit seinen Angehörigen wochenlang in einer Boofe am Großen Bärenhorn versteckt, um der drohenden Einberufung zu entgehen. Lange hat der heute 85-Jährige darüber geschwiegen. Doch irgendwann wurde die Erinnerung zu mächtig.

Einen Fußbreit vor dem Abgrund finde ich das Versteck. Wie ein Balkon schwebt die Siebenschläferboofe über den Wäldern des Kleinen Zschand, hoch oben in den Felsen. Der einzige Weg, der dorthin führt, ist ein selten begangener Kletterpfad – wer ihn nicht kennt, wird ihn kaum finden. Sogar, wenn man schon unmittelbar davor steht, kann man das überdachte Plateau noch nicht sehen. Der geheime Zugang ist ein Loch in der Felswand. Ich krieche hindurch wie durch die verborgene Pforte einer Zwergenburg. Dann liegt mir plötzlich der Himmel zu Füßen und ich blicke auf die Welt mit den Augen eines Bussards hinunter. So frei und unbeobachtet müssen sie sich gefühlt haben. Damals 1945.

An dieser Stelle hat sich eine Geschichte ereignet, die in der Sächsischen Schweiz einige nur vom Hörensagen kennen, viele gar nicht. In den letzten Kriegswochen hielt sich hier in der Siebenschläferboofe eine Familie aus Dresden vor der Welt versteckt: Franz und Dora Ruge mit ihrem Sohn und einem Neffen. Aus Birkenstämmen, Ästen und Moos zimmerten sich die vier Flüchtlinge unter dem Felsdach eine primitive Hütte, wo sie in den kalten Aprilnächten einigermaßen vor Wind und Schnee geschützt waren – und vor den Feldstechern der Wehrmacht, drüben in Ottendorf. Ohne diesen Platz gesehen zu haben, wäre die Geschichte, die Günther Keil erzählt, für mich vielleicht nichts weiter als die Geschichte eines alten Mannes gewesen. Eine Geschichte vom Krieg – wie so viele.

Doch hier auf dem Felsvorsprung zwischen Himmel und Erde begreife ich, dass es in Wirklichkeit eine Geschichte über die Freiheit und den Wert des Lebens ist. Über den Mut, im richtigen Moment eine Entscheidung zu treffen, den vorgezeichneten Weg zu verlassen und dem eigenen Herzen zu folgen, selbst wenn es einen in die Einsamkeit führt oder in den Tod. Es ist eine Geschichte, die gut in die Berge passt.

Es war nicht ganz leicht, einen Protagonisten zu treffen. Franz und Dora Ruge sind seit Jahren tot, ihr Neffe Günther Keil – er war damals 15 Jahre alt – ist heute ein alter Mann, dem das Reden und Laufen schwerfällt. Keil ist 85 Jahre und infolge eines Schlaganfalls schwer behindert. In seiner Wohnung in Laubegast hängt ein Kalender mit dem Bild einer Alpenlandschaft an der Wand: blühende Bergwiesen, stolze Gipfel. Alles lange vorbei.

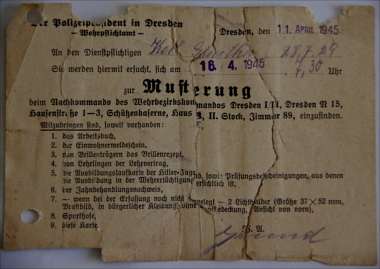

Dass er überhaupt noch lebt, verdankt Günther Keil wahrscheinlich einem vergilbten, schon halb zerfallenen Zettel, der scheinbar achtlos zwischen alten Fotos und Briefen in einem roten Klarsichthefter klemmt. 70 Jahre lang hat er diesen Wisch aufbewahrt. Der Zettel sieht so aus, als habe man ihn erst in Stücke gerissen und dann wieder mit viel Sorgfalt zusammengeklebt. Es stehen nicht mehr als ein paar Zeilen darauf – in hartem Amtsdeutsch und alter Frakturschrift. Und ein Datum: 16. 4. 1945. Das war der Tag, an dem sich der 15-Jährige beim Dresdner Wehrbezirkskommando zur Musterung einfinden sollte.

Es ist eine schier unglaubliche Laune des Schicksals, dass ausgerechnet dieser Zettel Günther Keils Freifahrtschein zum Leben werden sollte. Denn man muss sich den Kontext klarmachen, um zu verstehen, was der Bescheid für den Jungen eigentlich bedeutete: April ’45 – der Zweite Weltkrieg war verloren, aber noch wurde überall gekämpft. Millionen Männer waren auf den Schlachtfeldern geblieben, Deutschlands Städte lagen in Schutt und Asche, die Front löste sich auf, der Wehrmacht ging die Munition und der Atem aus. Doch das vom Wahnsinn getriebene Regime war bereit, auch noch die letzten gesunden Kräfte für den sinnlosen Endkampf zu opfern. Für einen 15-jährigen Jungen bedeutete die Einberufung in diesen Tagen so viel wie den sicheren Tod. Nicht so für Günther Keil. Ihm bot der gefürchtete Musterungsbefehl eine unverhoffte Möglichkeit, dem irren Schlachten zu entkommen. Seit Mitte März war er in einem Ausbildungslager der Wehrmacht in Langebrück stationiert gewesen. Das Camp war streng bewacht. Der Ruf in die Schützenkaserne nach Dresden gab ihm jedoch die Chance, das Lager auf legale Weise zu verlassen. Der Teenager nutzte die Gelegenheit zur Flucht und versteckte sich gemeinsam mit Onkel, Tante und Cousin im Elbsandsteingebirge – in der Siebenschläferboofe.

Um ein Haar von den Feldjägern erwischt

Die vier Flüchtlinge konnten nicht vorhersehen, worauf sie sich einließen. Das Ende des Krieges war absehbar, der Zeitpunkt nicht. Der Onkel hatte die Boofe zuvor zwar mit einigen Vorräten ausstaffiert, dennoch waren die Reserven überschaubar – auf längere Sicht drohte der Familie im Kleinen Zschand der Hungertod oder aber die Festnahme – beim gefährlichen Versuch, sich Wasser und neue Lebensmittel zu besorgen. Überhaupt grenzt es an ein Wunder, dass Keil und seine Angehörigen bei der Zubereitung ihrer kärglichen Mahlzeiten nicht entdeckt wurden. Zu verdanken ist das wahrscheinlich einem kleinen Spalt in der Rückwand der Siebenschläferboofe. Die Kluft verschwindet wie ein zusammengedrücktes Ofenrohr nach oben im Fels, ein Ende ist nicht absehbar – eine Art natürlicher Dunstabzug, durch den der Rauch vom Herd entwich, ohne dass es im Tal jemand bemerken konnte. „Wir haben jeden Tag Feuer gemacht“, erinnert sich Günther Keil.

Verräterischer als der Rauch aus der Hütte war der Schnee vor dem Eingang. „Eines Nachts hatte es frisch geschneit und wir konnten nicht raus, weil man sonst die Spuren gesehen hätte“, sagt der Rentner. Die Flüchtlinge mussten ihr Wasser heimlich von einer Quelle im Winterberggebiet holen, bei solchen Bedingungen blieb ihnen nichts weiter übrig als im Kochtopf Schnee zu schmelzen. Dorle Ruge und ihrem Sohn Hans, der mit seinen 14 Jahren fürs Militär noch zu jung war, gelang es ein paar Mal unentdeckt in Schmilka für Nachschub zu sorgen. Dabei half ihnen ein Wirt aus dem Ort – Arno Hohlfeld, Inhaber des Hotels Helvetia. „Der hatte was für Bergsteiger übrig, und mein Onkel war ein guter Bergsteiger“, sagt Günther Keil. Er selbst sei nur ein einziges Mal bei den heimlichen Gängen ins Dorf dabei gewesen und wurde beinahe geschnappt. Zwei Feldjäger – „Kettenhunde“, wie der Rentner sie nennt – hielten die Tante und ihre zwei Jungs auf der Straße an. In Dresden wurde Günther Keil als Fahnenflüchtiger gesucht. Zum Glück ließen die Polizisten das Grüppchen weiterziehen, ohne nach dem Ausweis zu fragen. „Die hätten mich standrechtlich erschossen“, sagt Keil in einem Ton, der so nüchtern und sachlich ist, als würde er einen Satz aus dem Geschichtsbuch vorlesen. Die Gefühle überwältigen ihn an einer anderen Stelle.

Denn seine geheime Zuflucht in den Bergen kann der Rentner heute nur noch in Gedanken besuchen. Seit dem Schlaganfall Ende der 80er-Jahre macht ihm jede Bewegung sichtlich Mühe. Den rechten Arm muss er mit seinem linken stützen, die Beine sind schwach und wackelig. In der Sächsischen Schweiz war er zuletzt vor drei Jahren. Einen ganzen Tag brachte er im Zschandgebiet zu, ließ sich im Rollstuhl vom Zeughaus bis zur Weggabelung an der Hickelhöhle schieben. So sah der alte Bergsteiger seine geliebten Felsen zumindest noch mal von unten. „Der Zschand, das war unser Klettergebiet, deshalb wollte ich dort hin“, sagt Keil mit zittriger Stimme und feuchten Augen. Bis in die Siebenschläferboofe kam er freilich nicht. „Zum letzten Mal war ich dort irgendwann in den 60ern“, erinnert sich der 85-Jährige.

Der Kanonendonner kam täglich näher

Lange behielt Keil seine Erinnerungen für sich. Er und seine Familie waren nicht die Einzigen, die in den letzten Kriegswochen im Elbsandsteingebirge untertauchten – doch zwischen den Betroffenen gab es keinen Austausch, nicht einmal nach dem Krieg. Man hüllte sich in Schweigen. Der Dresdner Bergsporthistoriker Joachim Schindler, der ein halbes Duzend Zeitzeugen dazu befragt hat, weiß eine einleuchtende Erklärung für dieses Phänomen: Die Gesellschaft im Nachkriegsdeutschland hatte zu Fahnenflüchtigen ein gespaltenes Verhältnis. „Viele Leute haben dieses Thema nicht öffentlich gemacht“, sagt Schindler. „Das Verstecken, Desertieren, Fliehen galt und gilt vielen Menschen nicht als besondere Tat, manchen sogar als Feigheit – da, wo andere kämpften.“

Es war besser, darüber nur im Familienkreis zu reden. Günther Keil hat erstmals vor einigen Jahren einem Bergfreund von seinem Exil in der Siebenschläferboofe erzählt. Vielleicht, weil die Erinnerung zu mächtig wurde. Denn, das spürt man, zwischen ihm und seinem alten Versteck am Großen Bärenhorn gibt es bis heute eine stille und innige Verbindung. Keil nennt dieses einsame Stück Natur liebevoll seine „zweite Heimat“ – ein Begriff, der wahrscheinlich viel zu schwach für das ist, was er wirklich empfindet. Begierig und dankbar nimmt der Rentner heute alles auf, was er über den Platz zu hören bekommt. Denn seine eigenen Erinnerungen sind mit den Jahren lückenhaft geworden.

Viel ist ihm aus jenen Tagen nicht geblieben. Ein paar Seiten aus dem Buch, das die Tante in der Boofe zurückließ. Fotos einer Jugend in Schwarz-Weiß. Die letzten Briefe vom Vater, der aus Russland nicht mehr heimkehrte, der „draußen blieb“, wie Günther Keil sagt. Mehr ist nicht da, woran er sich halten könnte. Meist klammert sich die Erinnerung an imposante Einzelheiten, wie den Kanonendonner, der tagtäglich näher kam. Oder den selbstgebauten Tiegel, in dem sich die Familie am Tag nach der Kapitulation in ihrer Freude über das Kriegsende Plinsen briet. Solche Details sind die Ankerplätze auf Günther Keils gedanklichen Reisen in die Vergangenheit. Damals, erzählt er, habe vorm Eingang der Boofe eine Kiefer gelegen. Er sagt es so, als habe auch sie in seiner Geschichte irgendeine bedeutsame Rolle gespielt. Doch manche Anker funktionieren nicht mehr. Und in 70 Jahren hat sich das Bild der Landschaft verändert. Gleich links neben dem Felsenbalkon wächst heute eine mächtige Kiefer – dick wie eine dorische Säule. 1945 wird sie allenfalls ein schmächtiges Bäumchen gewesen sein, nicht weiter der Rede wert. Jene Kiefer, an die sich Günther Keil erinnert, ist fort, wie so manches, was er dort erlebt hat. Die Zeit setzt dem Gedächtnis eines alten Mannes Grenzen. Genau wie dem Lebenszyklus eines Baumes. Oder dem einer Hütte.

Ein bleibendes Denkmal für diese Geschichte ist der von den Bergfreunden am 8. Mai erstbestiegene Friedensturm. Da später zunächst niemand außer den Beteiligten davon erfahren hat, ist der Turm als Pilzturm noch einmal vermeintlich erstbestiegen worden und auch noch so im Kletterführer geführt.

Nachdem die Nachricht vor neun Jahren auch Dietmar Heinicke zu Ohren kam, hat der Turm wieder seinen ursprünglichen Namen erhalten und wird natürlich in künftigen Kletterführern auch als „Friedensturm“ erscheinen mit den Namen der wahren Erstbesteiger. Im SBB-Mitteilungblatt 2/2007 sind die Details nachzulesen.

Das ist ja Klasse, Keil, Siebenschläferboofe. Neuer Forschungsstand, einwandfrei.

Denn sonst ist die Quellenlage zur Siebenschläferboofe eher legendenumwoben bis spärlich. Es gab mal was im Elbsandsteinmagazin, Frühjahr 2006, Die Geschichte der Siebenschläferboofe (S. 17). Und Franz und Dora Ruge findet man in Schindler: Zur Entwicklung von Wandern und Bergsteigen … 1945 bis 1953, Schindler, Selbstverlag, März 1999. Franz Ruge (also Günther Keils Onkel) war auch schon 1927 in der KPD und 1933 notiert Schindler zu Ruge: 8 Monate KZ. So einigermaßen bekannt ist von der Truppe nur die Geschichte mit der sog. illegalen Druckerei in der Satanshöhle. Die sollen da auch Flugblätter in der Siebenschläferboofe gelagert haben. Junge, Junge, das war eben noch Zeiten. Flugblätter. Manches kapiert man erst nach 80 Jahren. Auffällig auch, dass das Micha Schindler selber verlegen musste, ohne den SBB. Jaja, neuere Geschichte ist schwierig. Siehe auch im Schindler, Anlage 209, S. 109. Und dann haben die Bürgerlichen von der Nationalparkverwaltung die Boofe abgerissen. 1995. Anstatt das Ding unter Denkmalschutz zu stellen.

Herzliche Grüße

Rolf Böhm

Der Abriss der Siebenschläfer-Boove 1995 ist für mich genauso ein barbarischer Akt wie die Sprengung der Universitätskirche bei uns in Leipzig 1968: eine finstere Provinzposse voller Engstirnigkeit und Kulturlosigkeit. Zumal sich in den 80ern noch mehr Geschichte dort ereignet hat, denn die Boove war auch ein Treffpunkt von Freigeistlern und DDR-Oppositionellen. Ich selbst habe dort 1987 an einem Gandhi-Seminar teilgenommen. Die erfolgreiche Anwendung von Gandhis Lehre der Gewaltfreiheit erfolgte 2 Jahre später…

Lieber Roger Schaumberg, kannst Du Dich bitte bei mir melden. Ich hätte da einige Fragen zur Historie. Joachim Schindler

Dafür steht die Frauenkirche in Dresden wieder in Glanz und Gloria.

Erst mal einen riesen Respekt und ein Dankeschön für diesen Artikel.

Man muss erst mal diesen Mut haben darüber zu reden.

Was müssen das für schreckliche Zeiten gewesen sein?In den letzten Tagen des 2.Weltkriegs?

Sollte ich jemals dort Übernachten oder mal vorbei kommen werde ich eine kurze Gedenkminute abhalten.Der Friedensturm ist als Gipfel schon meiner.

Super geschrieben.

Die Beiträge sind alle sehr wissenswert und auch interessant

für mich als Liebhaber der Sächsischen Schweiz.

Danke

Interessante Geschichte! In der Boofe existierte ein Boofenbuch und der Bilch hat Löcher in die Rucksäcke gefressen.

Übrigens wurde die Boofe nicht einfach nur abgerissen, sondern mit blinder Wut den Felsen runtergeschmissen! Es sah aus wie im Krieg! Dazu wurden sicher auch noch Steuergelder bezahlt! Also habe ich das Fiasko mitfinanziert, es ist ein Jammer!!!

Hochachtung vor der mutigen Tat von Franz und Dora Ruge mit ihrem Sohn und einem Neffen, Günther Keil!

„Frieden schaffen ohne Waffen“, „Schwerter zu Pflugscharen“, „Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin!“ – Mit diesen Parolen bin ich aufgewachsen und hatte deshalb schwer mit der Stasi zu kämpfen. Ich kann diese Familie und Günther gut verstehen und hätte es ebenfalls versucht, mich zu verstecken.

Ein Freund von mir flüchtete zu DDR-Zeiten wegen der Einberufung nach Westberlin und derzeit flüchten auch einige Syrer vor dem Einberufungsbefehl zu uns! Die Geschichte holt uns also immer wieder ein!

Danke für euren Mut und noch ein langes Leben!

Die Menschen, die für die Nationalparkverwaltung ‚arbeiten‘, führen ganz einfach BEFEHLE aus. Sie denken nicht über deren Sinn oder Folgen nach. Interessant bleibt die ewige konsequente Wiederholung / Beibehaltung des NICHT-DENKENS hier in Deutschland.

Was heißt denn „die Boofe wurde abgerissen“? Geht es um die Hütte, welche dort errichtet wurde? Denn die Boofe an sich sieht laut dem obersten Bild im Blogbeitrag ja noch existent aus.

Hallo Katja, ja, es geht um die Hütte.

Hallo Sandsteinblogger, ich habe in den 1990ern und 2000ern unter Kletterfreunden immer mal wieder vom Mythos der Siebenschläferboofe gehört und war letztes Jahr endlich selbst dort, um mir ein Bild zu machen. Die Geschichte um die Ruges und Günther Keil ging mir buchstäblich durch Mark und Bein. Mit Deinem Blogg hast Du eine wirklich berichtenswerte Tatsache zum passiven Widerstand gegen den deutschen Kriegswahn und die Ausgrenzung von Andersdenkenden öffentlich gemacht und vor dem Vergessen bewahrt. Dazu ist Dir zu gratulieren! Vorgestern war ich mit meiner Frau wieder dort und mußte erschrocken feststellen, dass die Gedenktafel weg ist. Kannst Du mir bei der Aufklärung behilflich sein und herausfinden, warum die Tafel verschwunden ist?

PS: ich sehe ab und an Deinen Bus in der „Sächsischen“. Vielleicht trifft man sich ja mal. Danke für Deine Rückmeldung. Heiko

Hallo Heiko, danke für Dein Feedback. Von einer Gedenktafel dort ist mir nichts bekannt. Woher stammt diese Info und was weißt Du darüber? Gerne per Mail ans Redaktionsbüro – info@sandsteinblogger.de

Gruß, Hartmut

Die Gedenktafeln an der Siebenschläferboofe wurden von den Schwarz-Roten Bergsteiger_innen bei Gedenkbesteigungen am 8. Mai mehrfach angelegt. Dabei bestand auch Kontakt mit den beiden noch Lebenden Günther Keil und Hans Ruge.

Auf Nachfrage gern weitere Infos.

Lieben Gruß